|

Qualcosa da sapere sui cavi e non solo.

La trattazione che segue è

frutto di decenni di esperienza valutativa e non il risultato di uno studio

compiuto isolandosi in una “torre d’avorio”. Nel progettare amplificatori,

acustiche o cavi, è richiesta la considerazione di tutti i dati empirici

rilevati, siano questi derivati da test strumentali, di laboratorio, siano

recepiti dai nostri sensi (vista o udito). Le soluzioni, le risposte, provengono

dalla consapevolezza complessiva su ciò che è comprensibile e, soprattutto, su

ciò che non lo è. Sappiamo che non c’è totale identità di vedute su questo

argomento all’interno della comunità audio (e video). Da un lato ci son quelli

che credono ciecamente solo nei test di laboratorio. All’opposto quelli che

ascoltano, o vedono, una limitata selezione di modelli sulla quale sviluppare

confutabili teoremi. La mancanza di un corretto approccio scientifico su i

criteri di valutazione è spesso la causa per cui una fazione sbeffeggia l’altra

per le proprie convinzioni e viceversa. I progetti audio (e video) più validi

appartengono a coloro i quali hanno tenuto conto di tutti i fatti evidenziati, a

prescindere da come siano stati misurati o compresi. Addentrandoci un po’ nel

nostro specifico, potremmo dire – visto da un profano - nulla potrebbe sembrare

più semplice: prendi un segnale - audio o video, digitale o analogico - e lo

trasporti da un posto ad un altro, senza tante complicazioni. La verità vera è

naturalmente un’altra, ed è che ogni cavo deve trasferire – da un componente ad

un altro - un complesso segnale multi ottava senza cambiare nulla

dell’informazione trasportata.“Fare meno danni possibile”, questa è la missione.A noi tutti piace descrivere quanto un buon apparecchio migliori le prestazioni

del nostro impianto; facciamo considerazioni perfettamente legittime e

comprensibili. Però, in queste considerazioni è celato un equivoco concettuale

che nasce dal fatto che un componente di qualità superiore che va a sostituire

uno meno performante, possa effettivamente migliorare il segnale proveniente

dalla sorgente. In certe aree del processo digitale questo è possibile, ma nel

mondo del segnale analogico ciò non può accadere; il segnale si può solo

peggiorarlo. La sostituzione con un componente di qualità superiore migliora il

suono di un impianto solo perché questi provoca meno danni al segnale. I cavi,

come tutti gli altri componenti, dovrebbero essere scelti affinché arrechino il

minimo danno. Il “danno” è rintracciabile in due fondamentali forme: la prima è

una relativamente innocua perdita di informazione; la seconda è l’influenza sul

“carattere”del segnale. Un’analogia può illustrare meglio questa distinzione.

Prendiamo, ad esempio, una lastra di vetro perfettamente pulita. Associandola ad

un componente audio, partiamo dal presupposto che nessun apparecchio è perfetto.

Per coerenza all’esempio della lastra di vetro, consideriamo che essa possa

essere affetta da una leggera dominante grigia. Una qualità più bassa

dell’apparecchio potrebbe essere paragonata ad una dominante grigia più intensa.

Queste varianti di densità del grigio possono rappresentare i vari gradi di

perdita di informazione. Se invece il vetro presenta dominanti tendenti al

verde, al giallo o al rosso, queste tonalità rappresentano una “deviazione” nel

carattere. Statisticamente parlando, è di gran lunga più probabile notare la

leggera dominante colorata, piuttosto che un grigio più scuro. Questo è il

meccanismo del “carattere-contro-quantità” che causa molta confusione nella

ricerca della migliore prestazione.

I luoghi comuni e qualche bugia

Tutti conosciamo l’assunto che recita: “una catena è forte quanto il suo anello

più debole”. Ciò è vero se parliamo di una catena reale, ma diventa una bugia

fuorviante se applicato al mondo dell’audio. La qualità del suono proviene dai

diffusori acustici e la qualità dell’immagine dal monitor TV. Entrambe sono

compromesse da un certo grado di distorsione introdotto da ogni componente la

catena di riproduzione, a partire dal microfono o dalla cinecamera usati per

registrare l’evento reale. Usare la logica è sempre un buon metodo e in questo

caso è molto semplice: ogni componente è decisivo! Le elettroniche, le

acustiche, i cavi, anche ogni saldatura o connettore, tutto può arrecare danno.

Ogni componente è come un velatura sul pannello di vetro, ogni aggiunta

impedisce ulteriormente la vista. La qualità della prestazione finale – la

chiarezza della visione - è il segnale originale, meno il danno prodotto da

tutti gli elementi presenti nel percorso del segnale. Migliorando uno degli

elementi, migliorerà la prestazione. Togliendo uno dei veli dal pannello di

vetro, avremo una visione più chiara. Comprendendo che la sfida è ridurre gli

aspetti negativi e prevenire la distorsione, si può arrivare più facilmente a

capire i miglioramenti “inesplicabili”. Se poi la lastra di vetro non fosse solo

“sporca”, ma anche colorata di rosso, rimuovendo entrambi la “vista”della musica

sarebbe migliorata come era negli auspici. Comunque, il rosso, e la

consapevolezza di quel rosso, non saranno eliminate fino a che l’ultimo velo di

colore non sia stato rimosso. Rimuovendo l’ultimo velo di colore si coglierà una

differenza maggiore di quanto accaduto togliendo gli strati di colore

precedenti. Ci colpisce di più l’eliminazione della dominante rossa, piuttosto

che la precedente riduzione della densità della dominante stessa. Se non

volessimo più sentire il rumore del traffico, esso andrebbe ridotto da tre auto

per minuto a zero auto. Operazione più efficace rispetto a ridurre il flusso

delle auto da nove a sei per minuto. Le persone sono più sensibili alla

manifestazione di un fenomeno, piuttosto che alla sua entità. E’ un risultato

sorprendente! Ci aspettiamo 1+1=2 e ci troviamo 1+1=3. Questo fenomeno è spesso

chiamato "sinergia”. Talvolta siamo di fronte a dei fatti empirici che

semplicemente non riusciamo a comprendere. Comunque, la mancanza di comprensione

non implica che il fenomeno sia sovrannaturale o incomprensibile. Se qualcosa è

troppo distante per essere vista, non significa che questa distanza sia

infinita. Allestire o migliorare un impianto in modo utile a massimizzare le

prestazioni, richiede una grande capacità di visione ed un affidabile criterio

di valutazione. Ben combinati, questi fattori rendono il processo godibile ed

affidabile.

Le problematiche dei caviL’”effetto pelle” è uno dei problemi fondamentali che affligge i cavi. E’

normale pensare ad un conduttore metallico come una sorta di “binario”. Il

potenziale elettrico è trasferito in forma di corrente nel conduttore metallico

e come, campo magnetico, fuori dal conduttore stesso. L’uno non può esistere

senza l’altro. L’unico punto in cui entrambi, campo magnetico e densità di

flusso della corrente sono al 100%, è sulla superficie del conduttore. Il campo

magnetico esterno diminuisce aumentando la distanza dal conduttore, mentre la

densità di flusso della corrente è al 100% solo sulla superficie di questi.

Qualcosa del genere accade anche all’interno del filo elettrico. L’”effetto

pelle” sta a significare una diminuzione della densità di flusso della corrente,

con l’aumentare della distanza dalla superficie verso l’interno. C’è una

soluzione per combattere l’”effetto pelle”, ed è quella che prevede l’uso di un

conduttore singolo sufficientemente piccolo da espellere fuori della gamma audio

la distorsione udibile indotta dall’“effetto pelle” stesso. La semplice

valutazione di conduttori di diversi diametri rivela che le udibili anomalie

indotte dall’”effetto pelle” cominciano già con conduttori non più grandi di 0.8

mm. La superficie di un grosso conduttore è un buon percorso per il segnale

quanto lo è quella di un conduttore sottile; solo che il conduttore grosso ha

anche un nucleo che conduce differentemente. Nei cavi con conduttori grossi e

rettilinei e con quelli più sottili con un percorso più lungo, la via più facile

per le alte frequenze è, in effetti, la superficie del conduttore grosso. Poiché

le frequenze più basse sono meno soggette all’”effetto pelle”, esse viaggeranno

ovunque in tutti i conduttori. Vi è un certo disaccordo in merito

all’”effetto-pelle” e le sue conseguenza pratiche sulle frequenze audio, ovvero

se esso causa danni diversi da quello di una semplice perdita di potenza.

Tuttavia, i problemi sono reali ed udibili. Questi sono dovuti al fatto che –

ancor prima della perdita di potenza - l’”effetto pelle” provoca variazioni nei

valori di resistenza ed induttanza. Questi valori tenderanno a mutare

continuamente a seconda della distanza dalla superficie del conduttore. Se la

sezione di un cavo sarà troppo grande, l’”effetto pelle” inciderà anche sulle

frequenze audio riprodotte. Le delicate informazioni ad alta frequenza, la parte

superiore delle armoniche, saranno appiattite, “spalmate”, con un suono ottuso,

dai dettagli troncati ed una scena acustica carente.

Equivoci e trucchi

Se un cavo di potenza utilizza un unico filo di rame da 0,8 millimetri, potrebbe

avere un valore resistivo troppo elevato per svolgere la propria funzione in

modo corretto. Le sensibilità degli speakers variano, ma se il percorso tra

l'altoparlante e amplificatore presenta una resistenza eccessiva, la qualità del

suono ne risentirà. Tale degrado non è da addebitare alla distorsione nel cavo,

ma alle dimensioni troppo ridotte di esso. Per questo motivo, anche un cavo di

metraggioi dovrebbe essere di almeno 18 AWG (.82 sq mm) o più grande. La perdita

di potenza causata dalla resistenza non è – di solito - un problema

significativo. Un cavo molto sottile può a causare il 10% di perdita di potenza,

con il risultato di abbassare il volume di una frazione di decibel. Se un

segnale è stato privato delle informazioni che consentono di percepire il

contrasto dinamico, la bellezza delle armoniche, la raffinatezza tonale,

tendiamo a fare riferimento ad una perdita in "ampiezza". In realtà, il segnale

riprodotto in modo piatto e privo di mordente a causa di un cavo assai

deficitario, e non perché provochi una perdita di potenza, ma a causa della

distorsione che aggiunge.

Qualche parola sui cavi multifilari

Giacché un buon cavo per diffusori deve possedere più metallo rispetto ad un

singolo filo da 0.8 mm (20 AWG), la sfida AudioQuest è quella di fornire un

miglior percorso elettrico al segnale senza introdurre nuovi problemi. Se

prendiamo un certo numero di fili di rame (strand) e li raggruppiamo in un

fascio, l’intero fascio andrà soggetto all’”effetto pelle”. I fili più esterni

presenteranno un passaggio elettrico ideale, ma quelli all’interno avranno dei

valori elettrici differenti. Avviene pertanto che la stessa informazione che

transita attraverso il cavo venga distorta in modo differente in punti

differenti del cavo stesso. Più è grosso il fascio di fili, più è grande il

problema. Se raggruppare in fascio i singoli fili consente di abbassare la

resistenza, poi bisogna però contenere le dimensioni del fascio. Può accadere

che sia necessario considerare parecchi fasci separati. Ci sono molti modi nei

quali l’”effetto pelle” può causare più distorsione in un fascio, piuttosto che

in un singolo conduttore sovradimensionato. I conduttori filari cambiano

costantemente di posizione lungo il percorso del cavo. Alcuni dalla superficie

si dirigono verso l’interno; altri “emergono” in superficie. Dato che la densità

del flusso elettrico distribuita in un conduttore non può cambiare, una parte

del flusso (particolarmente alle frequenze più alte) deve continuamente saltare

su un nuovo conduttore per raggiungere la superficie o la sua prossimità.

Purtroppo il contatto tra i fili di rame è men che perfetto. Il punto di

contatto tra questi corrisponde esattamente ad un circuito che ha capacità,

induttanza, diodi di rettificazione; un mucchio di problemi insomma. E ciò

accade migliaia di volte nella lunghezza del cavo ed è causa della maggior parte

delle sgradevolezze acustiche riscontrabili da essi. Il meccanismo di questa

distorsione è dinamico, estremamente complesso e, per colpa dell’ossidazione,

questa andrà peggiorando nel tempo.

Interazione magnetica

L’interazione magnetica è l’altro problema primario che affligge la

progettazione di cavi, a prescindere dal tipo di conduttore. Un conduttore, un

filo che trasporta corrente, è circondato da un campo magnetico. In un fascio,

ogni filo ha il suo campo magnetico. Questi campi magnetici interagiscono

dinamicamente con il mutare del segnale. A livello microscopico, un cavo con

conduttore multi filare è fisicamente modulato dal fluire della corrente che

scorre al suo interno. I campi magnetici più potenti sono associati alle note

basse e creano le interazioni magnetiche più importanti, le quali modulano le

caratteristiche elettriche del cavo che, a sua volta, modula le frequenze più

alte. A causa di ciò, il segnale musicale modula la pressione di contatto tra i

fili adiacenti, e contemporaneamente modula la distorsione generata dalla

corrente, che passa da un conduttore all’altro.

Ridurre l'interazione magnetica è la ragione principale per cui il pilotaggio

biwiring dei diffusori è particolarmente efficace. Le casse bi-wiring hanno

ingressi separati per i bassi e gli alti, che consentono l’accesso alle due metà

del "crossover". Un crossover è semplicemente un filtro passa-basso che consente

all’energia in bassa frequenza di raggiungere il woofer, mentre il filtro passa

alto permette alle alte frequenze di passare al tweeter o al midrange. Questi

filtri bloccano i segnali indesiderati causando all'amplificatore la percezione

di una impedenza infinita sulle frequenze di taglio. Dato non vi è alcun

circuito chiuso a quelle frequenze, la corrente nel cavo, non viaggia a queste

frequenze come in una lampadina che non si illumina quando l'interruttore

elettrico è spento, non importa quanti megawatt siano disponibili. Tenendo il

cavo delle alte frequenze lontano da quello che porta bassi, non compromette la

resa dei bassi. Però, tenendo separate le basse frequenze dal cavo che convoglia

le frequenze superiori, si ottiene un sensibile miglioramento. Il campo

magnetico associato alle frequenze basse non può più interagire e distorcere con

quelli prodotti dalle frequenze medio/alte. Mentre le note basse fondamentali

non risentono del bi-wiring, le armoniche delle basse più elevate gioveranno di

un miglioramento, venendo riprodotte dal midrange. Le armoniche definiscono i

toni bassi e la descrizione dello strumento che le ha create. Acne se noi

potessimo assicurare un’assoluta rigidità meccanica nei cavi multifilari,

l’interazione tra campi magnetici rimarrebbe, comunque, la primaria fonte di

distorsione. La corrente che scorre all'interno di un conduttore è direttamente

proporzionale al campo magnetico al di fuori del conduttore. Nella maggior parte

dei cavi, il campo magnetico di ogni sezione incontra una complessa e mutevole

serie di interazioni che viaggia attraverso una costante evoluzione del campo

magnetico. Come il campo magnetico è modulato, il segnale audio diventa confuso

e distorto. La causa di distorsione è dovuta sia all’interazione magnetica, sia

dal contatto tra i singoli fili nudi. AudioQuest ha trovato una soluzione a

tutto questo denominata Semi-Solid Concentric-Packing. I conduttori sono solidi,

fasciati singolarmente e quindi associati strettamente assieme intorno ad un

conduttore centrale.

Qualità dei materiali

La qualità dei materiali interessa sensibilmente le prestazioni dei cavi e delle

relative terminazioni. Dobbiamo considerare sia l’intrinseca qualità del

metallo, come l’oro, il nickel, l’ottone, l’alluminio, il rame, l’argento, sia

il modo in cui questi sono stati lavorati e rifiniti. L’argento puro è il

migliore materiale per l’audio, il video ed il segnale digitale. Però, se

l’argento non è trattato con la dovuta accuratezza, anche il rame di più basso

grado di purezza può suonare meglio. L’argento si è guadagnato una confutabile

reputazione basata sull’equivoco del termine “silver”, laddove questo sta ad

intendere rame “silver-plated”, placcato argento. Con i segnali audio analogici,

il rame argentato può produrre un suono molto irritante, come avere un tweeter

sparato sul viso. In altre applicazioni, vedi con segnali video, RF o digitale,

del buon rame argentato diviene estremamente valido, superando in prestazioni

anche il rame di più alta qualità. Perché non l’oro? Perché l’oro non ha né

bassa distorsione, né bassa resistenza. E’ utilizzabile nei connettori in virtù

della sua “nobiltà”, non essendo esposto a fenomeni di corrosione e per questo

utile a proteggere materiali più vulnerabili, come il rame e l’ottone. La natura

tonale della distorsione dell’oro è piacevole e calda, e si fa preferire

all’irritante impronta sonica del nickel. Un componente in nudo rame, od ottone,

è superiore ad uno placcato oro, ma solo fino a quando questi non sarà soggetto

a corrosione. Al confronto, un componente in spesso rame argentato di alta

qualità, migliorerà sensibilmente le prestazioni. L’argento non è nobile come

l’oro, ma è comunque refrattario alla corrosione e migliora le prestazioni. Il

primo grado sopra il rame standard di alta purezza è l’Oxygen-Free

High-Conductivity (OFHC). In realtà, questo rame non è totalmente Oxygen-Free,

la denominazione più corretta dovrebbe essere “Oxygen-Reduced”. Il suono di un

cavo OFHC è più raffinato, pulito e dinamico rispetto all’omologo in rame

standard ad alta purezza.

L’importanza della geometria del cavo.

Anche il rapporto esistente tra i conduttori riveste un aspetto importante. Se

questo rapporto non è coerente, i parametri elettrici (quali capacità e

induttanza) cambiano costantemente ed il segnale sarà distorto. I conduttori

all’interno di un cavo possono assumere diversi assetti geometrici: parallelo,

spiralato (twisted), intrecciato. Queste varie geometrie hanno conseguenti

prerogative. La produzione del cavo con geometria del conduttore parallela è

economica; quello spiralata ha buona reiezione delle RFI e, di norma, induttanza

più bassa. Quello intrecciata oppone resistenza alle RFI, ha bassa induttanza,

ma soffre delle conseguenze derivanti dal continuo cambio dei valori elettrici

di ogni conduttore. Un cavo può avere due o più conduttori. L’assetto di questi

conduttori determina l’interazione magnetica, la capacità, e l’induttanza dello

stesso. Entrambi, capacità e induttanza, causano un preventivabile e misurabile

effetto “filtro”, e un progressivo aumento dello slittamento in fase delle

frequenze più elevate. L’effetto della capacità è qualcosa di simile ad una

scogliera; puoi andare vicino all’orlo del precipizio, ma non andare oltre.

Esiste, nell’applicazione pratica, un valore oltre il quale la capacità diventa

un problema. Con un valore più basso ci si allontana dall’orlo della scogliera e

avere senza grandi limitazioni. D’altro canto, l’induttanza è sempre un problema

e ne accumula continuamente. Comunque, capacità e induttanza non sono le uniche

variabili nella progettazione di un cavo. Vanno pertanto studiati modelli che

abbiano una capacità che non si spinga “oltre la scogliera” e,

contemporaneamente, presenti un’induttanza minima. Una teoria sulla

progettazione dei cavi vuole che il valore dell’impedenza di un cavo debba

abbinarsi a quella del carico del diffusore acustico. L’abbinamento tra

impedenze è un concetto valido e si applica soltanto quando l’impedenza della

sorgente, del cavo e il carico sono tutte le stesse, e quando il cavo è più

lungo di una lunghezza d’onda delle frequenze da trasmettere. Gli amplificatori

non hanno impedenze d’uscita di 4 o 8 ohm; per questo i progettisti puntano ad

avere i valori più bassi possibili. I diffusori differiscono l’uno dall’altro, e

cambiano impedenza al variare della frequenza. Si dovrebbe realizzare un valore

di capacità molto elevato (oltre l’orlo della scogliera) per avere il necessario

corollario per una bassa impedenza, ma una così alta capacità comprometterebbe

in maniera severa la prestazione di un’amplificazione e questa condizione va

evitata.

Il “rodaggio” dei cavi

Come per tutti gli altri componenti audio, anche i cavi richiedono un periodo di

“rodaggio” o “assestamento”. Questo lasso di tempo è erroneamente chiamato

“break-in”. Il termine è più corretto in ambito meccanico, relativo ad un

motore, o, per l’audio, all’assestamento delle sospensioni degli altoparlanti o

del cantilever di una testina fonografica. Le prestazioni di un cavo raggiungono

il loro optimum quando il comportamento del dielettrico (ovvero il modo in cui

il materiale isolante di un cavo assorbe e rilascia energia) cambia in presenza

di una carica elettrica. Il cavo in “rodaggio” continuerà a migliorare in

qualità sonora - o visuale - per un periodo che può arrivare anche a parecchie

settimane. Per questa stessa ragione anche amplificatori, preamplificatori e

lettori CD richiedono un periodo di assestamento. Non usando un cavo per diverse

settimane, questi tenderà a tornare al suo stato originale. Il tempo di

assestamento di un cavo è più o meno lo stesso per tutti i modelli, anche se,

apparentemente, la necessità di “rodaggio” può variare grandemente. Pertanto, si

dovrà mettere in preventivo una buona dose di pazienza durante i primi ascolti

di qualsiasi nuovo prodotto di classe superiore.

Direzionalità dei cavi

Tutti i cavi sono direzionali, da quello per elettricisti al più puro dei cavi

in argento. Tutti i cavi AudioQuest sono marcati per direzionalità. Con altri

cavi potrebbe essere sufficiente ascoltarli in una direzione, poi nell’altra. La

differenza apparirà chiara nella direzione corretta: in questa la musica fluirà

più rilassante, piacevole e credibile. Se invece questo non succederà, o non

sarà chiaramente identificabile, potrà dipendere dal fatto che la struttura

molecolare dell’estrusione metallica non è simmetrica, fornendo una spiegazione

fisica all’esistenza della direzionalità.

Come ottenere il meglio dai propri cavi

Alcuni produttori di cavi fortemente orientati al marketing sottolineano, prima

di altri aspetti, l’importanza dei connettori e delle terminazioni. E’ un grave

errore pensare che i connettori (e la loro estetica) siano più importanti del

cavo stesso, ma sarebbe un errore anche ignorare la connessione d’interfaccia.

AudioQuest dedica una parte speciale del proprio catalogo a questo tipo di

prodotto. I connettori danno un importante contributo alla performance,

soprattutto quelli RCA e XLR. Per i cavi di potenza, i tipi di terminazione sono

un po’ più complicati, ma solo perché ci sono più equivoci su priorità molto

semplici da osservare. Il miglior tipo di connessione è il cosiddetto tipo

“sottovuoto” (“gas-tight” o “cold-weld”), che consente di ottenere un affidabile

e costante contatto tra le superfici del connettore e del conduttore, formando

un “unicum” di notevole robustezza ed efficacia.

Segnali buoni e segnali cattivi

In queste pagine abbiamo spiegato come il segnale elettrico possa tentare di

attraversare il conduttore metallico con le minori interferenze e cambiamenti

possibili. Purtroppo c’è spesso un segnale che scorre nei cavi che non dovrebbe

esserci. C’è un’intera categoria di energia riferita alle RFI (Radio Frequency

Interference); quando queste entrano in un sistema audio compromettono le

prestazioni dei componenti e quindi il suono e/o l’immagine. Spesso si ritiene

che se non si sente una trasmissione radiofonica provenire dal lettore CD, non

si hanno RFI. Questo non è necessariamente vero. Per captare una sorgente radio,

senza avere un tuner, deve accadere che una sezione del sistema di riproduzione

colga una particolare frequenza radio, rettificandola in una frequenza audio. La

maggior parte delle RFI non sono demodulate in segnale audio. Questo è un

rischio concreto e proviene dall’energia ad alta frequenza prodotta da

apparecchi radio e TV, forni a microonde, radar, baracchini CB e centinaia di

altre sorgenti, incluse quelle del proprio impianto stereo o A/V. I lettori CD

devono essere registrati, come fonti di RFI, presso l’FCC (Federal Communication

Commission), lo stesso vale per i sintonizzatori, per i TV ed i computers. Il

problema delle RFI non è certo nuovo e nemmeno di facile soluzione. Per decenni,

i progettisti hanno usato anelli di ferrite attorno ai cavi per bloccare

l’accesso alle RFI. La ferrite riduce le RFI in un cavo interrompendo le

componenti a frequenze radio del campo magnetico all’esterno del cavo. Ad una

corrente che viaggia all’interno di un cavo, deve essere associato un campo

magnetico esterno. Alterando il campo magnetico, la ferrite è in grado di

filtrare la corrente nel cavo senza che nulla venga inserito all’interno di

esso. Vanno evitate soluzioni poco efficaci che introducono altri problemi, come

connessioni o stadi elettronici aggiuntivi. Gli RF Stoppers nei cavi di

alimentazione dei refrigeratori riducono, ma non eliminano, il problema. Questi

filtrano molto bene le frequenze molte alte e pertanto non sono da usare nei

cavi digitali o video.

Metodologia di valutazione

C’è una fondamentale distinzione tra ascolto della musica e ascolto

dell’impianto. Questo è senza dubbio uno dei motivi di riflessione più diffuso

all’interno dell’industria audio. Come si può giudicare la validità di un

veicolo senza provarlo? L’esatta definizione di un buon sistema audio è la sua

capacità di diventare “invisibile”. Deve gradualmente scomparire lasciando lo

spazio al suono. Osservando un paesaggio lontano attraverso i vetri di una

finestra, sarà apprezzabile il fatto che questi siano puliti e non distorceranno

la visione. Un test valido sarebbe quello di determinare quanta interferenza

causano i vetri della finestra; ma sarebbe assolutamente improduttivo

focalizzarsi su i vetri in sé per sé. Focalizzarsi sullo sporco del vetro fa

dimenticare la bellezza del panorama. Per questo è importante evitare il rischio

di appuntare la nostra attenzione sul sistema in sé, dimenticando di giudicare

le sue reali capacità e attitudini in fatto di musica. Nel processo di

valutazione, separare un sistema di riproduzione audio dalla funzione per cui è

nato è il più grande errore che si possa commettere. A dispetto degli

imperversanti “orecchi d’oro” e similari, è di norma l’ascoltatore neofita a

cogliere più nettamente le differenze e a stabilirne l’importanza. Sono proprio

gli appassionati privi di esperienza di ascolto e di conoscenze tecniche ad

andare direttamente al concreto. Comunque, anche questa gente fortunata ha

bisogno di un contesto appropriato per cogliere l’essenza della realtà acustica.

Esistono però dei rischi anche per gli orecchi vergini. La sfida per la maggior

parte di noi, immersi in questo favoloso mondo, è recuperare l’innocenza della

prima volta in cui abbia provato l’emozione nell’ascoltare un sistema audio

migliore di quanto ce lo aspettassimo. Generalmente, questa capacità critica si

sviluppa nella tarda adolescenza, poi nel corso della nostra vita tendiamo a

ricreare le condizioni di quell’esperienza. La cruciale distinzione è tra

“evento” ed “esperienza”. Il paradigma politicamente corretto nell’audio è

essere occupati nel ricreare un evento accaduto in uno spazio ed un tempo

diversi. La musica e i dati tecnici son cose diverse. Se la registrazione e la

riproduzione sono avvenuti in modo perfetto, musica e tecnica sono state

equamente onorate. Comunque, i sistemi audio sono ben lungi dall’essere

perfetti. Questa grande discrepanza lascia spazio ad alcune priorità, tra cui

quella che chiameremmo “tirannia della risoluzione percepita”. Per esempio:

comparando due componenti, uno riproduce in modo molto convincente un quartetto;

ma l’altro rivela che questi, in realtà, è un quintetto. Sarebbe formalmente

corretto dichiarare immediatamente superiore quell’apparecchio. Se però il suono

del “quartetto” è coinvolgente ed appassionante, mentre quello del “quintetto” è

affaticante ed irritante? Non è più importante la godibilità della musica?

Questa dicotomia esalta le ragioni per cui un sistema progettato per il

monitoraggio di una sessione di registrazione è spesso così differente da un

sistema di intrattenimento domestico. L’alta capacità di risoluzione è la

funzione principale di un sistema di monitoring; suonare bene ed essere godibile

hanno poco valore; ascoltare cosa sta succedendo durante la registrazione è ciò

che importa. Inoltre, il pericolo di ascoltare l’impianto anziché la musica è

fondamentale sfida nella valutazione pratica. E’ stupefacente l’abilità umana

all’adattamento; noi siamo formidabilmente capaci di vedere attraverso la

distorsione. Generalmente, non “avvertiamo” i nostri indumenti, ma sentiamo

anche solo una goccia di pioggia cadere su i nostri abiti. Possiamo indossare

occhiali da sole di tutti i colori e continuate a vedere il cielo blu. Se

usassimo occhiali protettivi gialli mentre sciiamo in una giornata nuvolosa,

quando li toglieremmo potremmo vedere la neve viola. La soluzione non è

“togliere” la vernice gialla dalla neve, ma – semmai – ricalibrare a nostra

volta i nostri riferimenti

SCHEMI CONNETTORI

Connettore xlr

Linea bilanciata

Una linea bilanciata o simmetrica in elettrotecnica indica una connessione atta

a trasportare segnali analogici, solitamente di bassa potenza, da

un'apparecchiatura ad un'altra. Viene definita simmetrica in quanto i due

conduttori e i relativi morsetti di collegamento sono nelle medesime condizioni

elettriche rispetto alla terra.In alcune applicazioni, un terzo morsetto

costituisce il collegamento di schermo, ovvero una calza costituita da fili

metallici intrecciati che avvolge i fili della linea.Si distingue dalla linea

sbilanciata o asimmetrica, che è invece quella in cui i due conduttori non sono

nelle medesime condizioni elettriche (come ad esempio un conduttore coassiale,

nel quale il conduttore esterno risulta collegato a terra

Principio di funzionamento

Modello di linea bilanciataIl bilanciamento è ottenuto terminando la linea su un

trasformatore a presa centrale, così che i disturbi di modo comune, che

percorrono i due conduttori nello stesso verso, diano origine sul trasformatore

a due flussi uguali (ma di segno opposto). In questo modo la loro somma sarà

idealmente nulla e il disturbo verrà totalmente annullato. Nella realtà, i due

flussi saranno certamente di segno opposto, ma non propriamente uguali, così che

rimarrà sempre un disturbo residuo (seppur minimo).L'accoppiamento tramite un

trasformatore può essere fatto anche all'ingresso della linea. In questo modo è

possibile minimizzare anche i disturbi di modo comune che percorrono la linea

verso la sorgente.

Audio

Nel campo dell'audio professionale si impiegano sia linee bilanciate che

sbilanciate, ma è preferita la linea bilanciata, essendo meno influenzata da

eventuali disturbi esterni, specialmente se il percorso del cavo è di parecchi

metri. Linee bilanciate vengono usate soprattutto per collegare i microfoni al

mixer, talvolta fornendo anche l'alimentazione phantom usando lo stesso cavo. I

microfoni, infatti, presentano di solito una bassa impedenza di uscita, che

rende la linea suscettibile ai disturbi.Impianti audio di livello domestico

usano di solito, invece, linee sbilanciate.Una linea bilanciata può essere

impiegata anche per portare un segnale stereofonico usando i due conduttori come

i poli caldi di due linee sbilanciate, oppure per trasferire un segnale

bidirezionalmente su uno stesso cavo, sempre utilizzando la linea bilanciata

come due linee sbilanciate: è questo il caso, molto comune sui mixer, del

cablaggio in insert di effetti o compressori.I connettori adottati sono

standardizzati da decenni: per le linee bilanciate si adotta il tipo XLR o

Cannon a tre poli, oppure Jack stereo (3 poli), mentre per le linee sbilanciate

si usa il tipo RCA oppure Jack mono (2 poli). Da notare che collegando insieme

il polo freddo e la massa di una linea bilanciata, si ottiene una linea

sbilanciata costituita dai due conduttori collegati insieme e dal polo caldo.

Questo è di uso molto comune anche in campo professionale per collegare diversi

tipi di apparecchiature tra di loro, anche se sarebbe più corretto l'uso di un

balun o di un traslatore.

Pin1

--> Xternal of cable (shield/ground) Pin2 --> Live (“Hot” /+ polarity)

Pin3 --> Return (“Cold” /- polarity) Pin1

--> Xternal of cable (shield/ground) Pin2 --> Live (“Hot” /+ polarity)

Pin3 --> Return (“Cold” /- polarity)

Connettore DIN

.jpg)

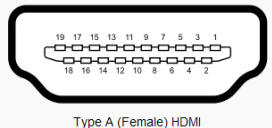

Connettore HDMI

Pin 1 TMDS Data2+

Pin 2 TMDS Data2 Shield

Pin 3 TMDS Data2–

Pin 4 TMDS Data1+

Pin 5 TMDS Data1 Shield

Pin 6 TMDS Data1–

Pin 7 TMDS Data0+

Pin 8 TMDS Data0 Shield

Pin 9 TMDS Data0–

Pin 10 TMDS Clock+

Pin 11 TMDS Clock Shield

Pin 12 TMDS Clock–

Pin 13 CEC

Pin 14 Reserved (N.C. on device)

Pin 15 SCL

Pin 16 SDA

Pin 17 DDC/CEC Ground

Pin 18 +5 V Power (max 50 mA)

Pin 19 Hot Plug Detect

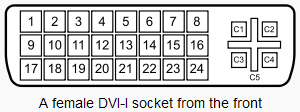

Connettore DVI-I

Pin 1 TMDS Data 2- Digital red -

(Link 1)

Pin 2 TMDS Data 2+ Digital red + (Link 1)

Pin 3 TMDS Data 2/4 shield

Pin 4 TMDS Data 4- Digital green - (Link 2)

Pin 5 TMDS Data 4+ Digital green + (Link 2)

Pin 6 DDC clock

Pin 7 DDC data

Pin 8 Analog vertical sync

Pin 9 TMDS Data 1- Digital green - (Link 1)

Pin 10 TMDS Data 1+ Digital green + (Link 1)

Pin 11 TMDS Data 1/3 shield

Pin 12 TMDS Data 3- Digital blue - (Link 2)

Pin 13 TMDS Data 3+ Digital blue + (Link 2)

Pin 14 +5 V Power for monitor when in standby

Pin 15 Ground Return for pin 14 and analog sync

Pin 16 Hot plug detect

Pin 17 TMDS data 0- Digital blue - (Link 1) and digital sync

Pin 18 TMDS data 0+ Digital blue + (Link 1) and digital sync

Pin 19 TMDS data 0/5 shield

Pin 20 TMDS data 5- Digital red - (Link 2)

Pin 21 TMDS data 5+ Digital red + (Link 2)

Pin 22 TMDS clock shield

Pin 23 TMDS clock+ Digital clock + (Links 1 and 2)

Pin 24 TMDS clock- Digital clock - (Links 1 and 2)

C1 Analog red

C2 Analog green

C3 Analog blue

C4 Analog horizontal sync

C5 Analog ground Return for R, G and B signals

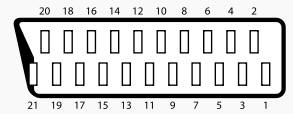

CONNETTORE SCART

Syndicat des Constructeurs d'Appareils

Radiorécepteurs et Téléviseurs, ovvero Sindacato dei Costruttori di Apparecchi

Radioricevitori e Televisori.

Con SCART si intende in genere sia il cavo SCART che la presa SCART, sebbene

ovviamente in certi casi sia necessario specificare di cosa si stia parlando, ai

fini della chiarezza del discorso. La presa SCART è un particolare tipo di

connettore utilizzato nei televisori e negli apparecchi che ad esso devono

essere collegati, come videoregistratori, decoder, Lettori DVD e DVD-recorder.La

presa è dotata di 20 piedini (detti anche poli o "pin"), ognuno dei quali

veicola un segnale elettrico analogico, che può uscire o entrare nella presa

SCART. Il bordo metallico della presa e del cavo che ad essa si connette funge

da ventunesimo contatto, e veicola la massa della schermatura.Il connettore

SCART può venir definito, piuttosto raramente, anche connettore Peritelevisione

(dal francese Péritel) o Euroconnettore

PIEDINATURA

Pied.1 Uscita audio (destra)

Pied.2 Ingresso audio input (destro)

Pied.3 Uscita audio (sinistra o mono)

Pied.4 Massa audio

Pied.5 Massa blu RGB (massa pied. 7)

Pied.6 Ingresso audio (sinistro o mono)

Pied.7 Ingresso blu RGB o

Ingresso C S-Video1)o

Uscita Pb Componente2)

Pied.8 Uscita stato e Aspect ratio3) [0-0,4V → spento, 5-8V → 16:9, 9,5-12V →

acceso o 4:3]

Pied.9 Massa verde RGB (massa pied. 11)

Pied.10 Sincronismo / Dati 24)

Control bus (AV.link)

Pied.11 Ingresso verde RGB o

Uscita Y Componente2)

Pied.12 Riservato / Dati 14)

Pied.13 Massa rosso RGB (massa pied. 15)

Pied.14 Massa piedini 12 e 16

Pied.15 Ingresso rosso RGB o

Uscita C S-Video o

Uscita Pr Componente2)

Pied.16 Segnale di Blanking

Commutazione RGB voltaggio [0-0,4V → composito, 1-3V → RGB]

Pied.17 Massa uscita video composito (massa pied. 19)

Pied.18 Massa ingresso video composito (massa pied. 20)

Pied.19 Uscita video composito o

Uscita Y S-Videot

Pied.20 Ingresso video composito o

Ingresso Y S-Video

Pied.21 Massa piedini 8 e 10

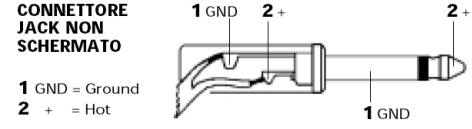

CONNETTORE JACK

.gif)

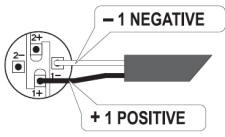

CONNETTORE SPEAKON

Il connettore Speakon è un tipo

di connettore spesso usato nei sistemi di audio professionale per connettere un

altoparlante ad un amplificatore. Lo stesso produttore produce un altro tipo di

connettore PowerCon, che è stato progettato per supportare potenze maggiori del

normale segnale audio. Per maggiore sicurezza, il segnale audio e

l'alimentazione non sono connessi tra di loro.Il connettore Speakon è stato

progettato con un sistema di bloccaggio che può essere utilizzato per

connessioni con saldatura o ad avvitamento.

.jpg)

|